Así de poco se da cuenta que la miro. Mientras escribe en el teclado goteando pensamientos, ideas. Yo siento que me salgo de mí sentado frente a ella, y me acerco protegido por su densa capacidad de aislarse cuando escribe. Como si estuviera sola, como si fuera capaz de tecle ar en medio de la oscuridad, como si fuera capaz de gritar con la boca cerrada.

ar en medio de la oscuridad, como si fuera capaz de gritar con la boca cerrada.

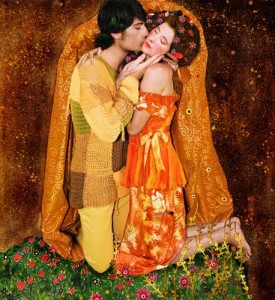

La rodeo como un león a su presa, dejo el cigarrillo en algún lado y me le acerco para besarla. Acaricio su cabeza inclinada, doy un vistazo sobre el papel casi lleno de palabras, no leo, me distrae su boca con un mohín de fastidio. La molesto, la perturbo, echando mi cuerpo sobre la mitad del suyo al que termino de provocar y entonces se da la vuelta y me mira, a los ojos, con reproche, pero he conseguido su mirada.

Se pone de pie y un suspiro resignado me llega hasta la cara, hasta mi cuerpo entero, hasta mi cerebro. Le abarco la cintura con una mano, la atraigo fuerte, casi con agresividad, hacia mí, le tomo la cabeza y la beso apasionadamente. Intenta escabullirse con la tarea cumplida, entonces mi mano, la que sostiene su cabeza, ajena a mí, baja hacia su cuello, su cuello admirado y querido y testigo de otros sofocones amorosos, de otros días, de otras noches, y ayudada ahora por la otra mano que ha soltado su cintura, lo aprietan, y lo aprietan hasta que ambas, despavoridas, convocadas en un hoyo, la sienten deslizarse muy suavemente, después de haber vencido locos estertores, que no han sido como en otras veces. Todo en medio de un silencio ahogado, en la austeridad de la sorpresa.

Me separo de ella, de su cuerpo tirado en el suelo y me quedo mirando la escena sin comprender cómo he podido…

-Hola querido. ¿Estabas ahí? No te había visto.