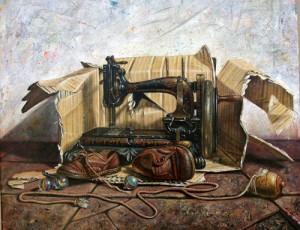

En la vida uno tiene un techo, como en todas las cosas, un límite, una frontera, un confín en el que se posponen los sueños, las esperanzas, el presente y el pasado que se guardan en los cajones del día a día.

De todos los muebles cuelgan tiras de lo vivido.

Uno abre cajas, cajitas, estuches, cofres, sobres, libros; los va amontonando hasta terminar haciendo fuerza para que todo quepa y no vuelva a salir.

Se desbordan a veces los recuerdos, se los junta y se los vuelve a empujar casi con desesperación, para que el lugar no se inunde de besos dados y esperados, de sonoridades de risas y llantos, para que la estrechez de los abrazos no presione sitios que parecen vacíos, y que no se deshaga en un bostezo algún adiós repetido.

Guardar, acomodar, ordenar, doblar con ímpetu de final el tiempo escondido en nuevos sucesos. Atar muy fuerte el moño para asegurar el contenido y luego estampillar esa vieja despedida, que logra repetirse hasta enloquecer de cordura a quien ha juntado tanto olvido, y que un buen día con un chorro de emoción asea hasta el último de los rincones postergados.

Alivia los nuevos vacíos poniendo los desgarros de un presente cansado de guardar los trapos viejos, y a empellones arroja sus bultos en la calle de la indiferencia.